O Menino que Falava com os Rios

Um garoto indígena descobre que pode ouvir os rios pedirem ajuda e mobiliza sua comunidade para protegê-los.

O sol ainda nem tinha terminado de acordar quando Arani abriu os olhos. A luz vinha tímida por entre as folhas altas e brilhantes da mata, desenhando riscos dourados no chão de terra batida. O ar cheirava a umidade boa, a folhas amassadas e a fumaça fraca de um fogo que alguém deixara aceso para espantar mosquitos. Ao longe, um galo de alguma casa ribeirinha tentou cantar, mas pareceu engasgar com a própria coragem.

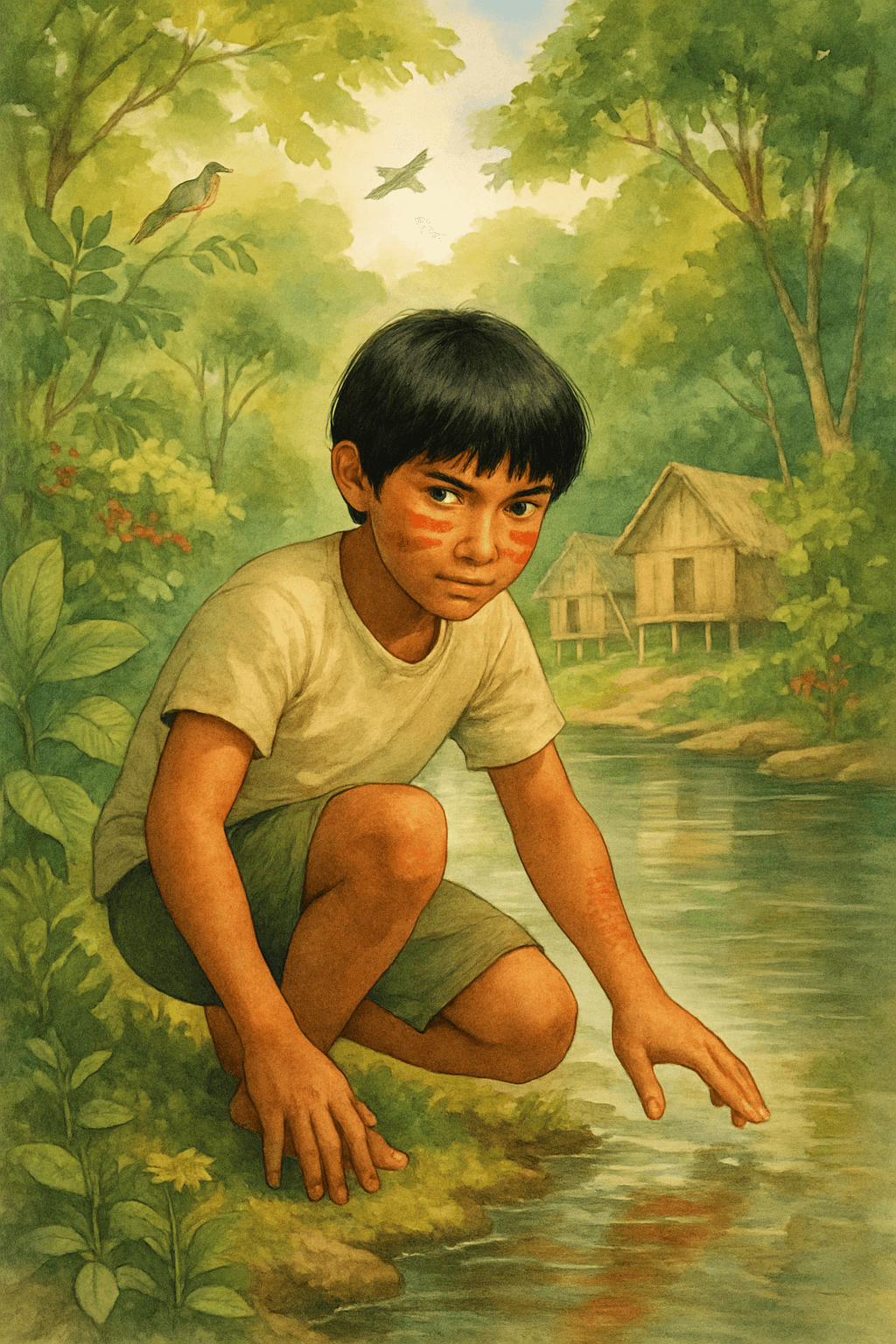

Arani tinha onze anos e uma inquietação que não cabia no corpo magro e ágil. Era do povo Tukano e morava com a família numa comunidade às margens de um igarapé que se encontrava, mais adiante, com um rio grande que todos chamavam de Rio das Voltas. Ali, a vida tinha ritmos antigos: o tempo da pesca, o tempo do plantio, o tempo das histórias contadas à noite.

Naquela manhã, porém, Arani se levantou antes do costume porque havia sonhado com água.

No sonho, o rio falava.

Não era uma voz de gente, nem de bicho. Era uma voz feita de correnteza, como se cada gota fosse uma palavra e cada redemoinho, um suspiro. Arani lembrava bem do pedido: “Escuta.” Depois: “Não me deixem sozinho.”

Ele esfregou o rosto e saiu da rede, com cuidado para não acordar a irmã menor, Iara, que dormia embrulhada num pano leve e cheirando a sabonete de cupuaçu. A avó, Dona Jandira, já estava acordada, soprando o fogo com paciência.

— Acordou cedo, Arani — ela disse, sem perguntar por quê. Avós, pensou ele, parecem ouvir até o que a gente não fala.

Arani hesitou. — Vó… você já ouviu o rio falar?

Dona Jandira não riu, nem estranhou. Apenas mexeu a panela com uma colher de pau, como se a pergunta fosse tão comum quanto “tem café?”.

— O rio fala o tempo todo — respondeu. — Só que ele fala com quem aprende a escutar. Tem gente que escuta com o ouvido. Tem gente que escuta com o coração.

Arani engoliu seco. — E… se o rio pedir ajuda?

A avó o encarou com aqueles olhos miúdos e fortes, como dois caroços de açaí cheios de mundo.

— Então a gente ajuda. Mas antes precisa saber: é ajuda de verdade… ou é medo seu disfarçado?

A pergunta ficou pendurada no ar, pesada como fruta verde.

Depois do mingau, Arani pegou o remo pequeno e foi até o igarapé. A água era transparente, com folhas boiando como barquinhos. Ele se agachou e encostou a mão na superfície. Estava fria, viva.

— Se você falou comigo… fala de novo — sussurrou.

No começo, só ouviu o barulho normal: grilos, pássaros, a mata mexendo. Então veio um som diferente, como se o próprio silêncio tivesse mudado de textura. Arani fechou os olhos. Foi quando a voz surgiu, quase como uma sensação na pele.

“Tem coisa estranha descendo. Tem gosto de ferro. Tem cor que não é minha.”

Arani abriu os olhos assustado. Olhou a água. Ainda parecia limpa ali. Mas o igarapé corria, e tudo o que estava longe chegaria perto.

Correu de volta para casa e encontrou o pai, Aritana, amarrando um paneiro.

— Pai, o rio… — Arani começou.

Aritana levantou as sobrancelhas. — O rio o quê?

Arani sentiu o coração bater feito tambor. Ele sabia que, para muitos adultos, criança podia ter imaginação demais. Mesmo assim, decidiu não recuar.

— Eu ouvi. Ele disse que tem coisa estranha descendo. Um gosto de ferro. Pode ser… sujeira, veneno, óleo. Algo que mata peixe.

O pai ficou sério, não por acreditar, mas por lembrar de histórias recentes. Nos últimos meses, homens de fora tinham aparecido com máquinas barulhentas, falando em “prospectar” e “abrir caminho”. Também havia boatos de garimpo clandestino mais acima.

— Você tem certeza do que ouviu? — perguntou Aritana.

Arani pensou na pergunta da avó: “ajuda de verdade ou medo disfarçado?”. Ele respirou fundo.

— Não é só medo. É… como se o rio estivesse cansado. Como se estivesse pedindo para a gente não fingir que não vê.

Aritana olhou para o igarapé, depois para o filho, e chamou a mãe, Dona Jandira.

— Mãe, o menino está dizendo que ouviu o rio.

Dona Jandira assentiu, calma. — E ele ouviu.

Aritana ficou em silêncio. Por fim, falou com firmeza:

— Então vamos ver.

Naquele mesmo dia, reuniu algumas lideranças. A cacica, Tainá, mulher de voz tranquila e olhar que parecia enxergar longe, ouviu Arani com atenção. Havia também seu primo mais velho, Kadu, que gostava de discutir e achava que coragem era falar alto.

— Rio não fala — Kadu resmungou. — Quem fala é gente.

— E quem escuta? — Arani retrucou, sentindo a raiva subir como água em cheia. — Quem escuta também é gente.

Tainá levantou a mão, pedindo calma.

— Não estamos aqui para zombar — disse. — Estamos para proteger. Se há risco, precisamos de prova. E precisamos de plano.

Eles decidiram subir o rio em duas canoas, até um ponto onde, segundo os boatos, havia movimentação estranha. Arani foi junto, com o pai. Enquanto remavam, a mata se abria em corredores verdes; macacos gritavam nas árvores; uma garça branca levantou voo bem perto, como se avisasse algo.

Ao longo do caminho, Arani tentava “ouvir” novamente. Nem sempre vinha uma frase clara. Às vezes era apenas uma tristeza na água, uma sensação de peso.

Perto do fim da tarde, encontraram sinais: uma mancha fina, brilhando de leve na superfície. Um cheiro diferente, metálico, que irritava o nariz. Peixinhos pequenos boiavam com a barriga para cima.

Aritana apertou o remo. — Isso não é normal.

Arani sentiu um frio na nuca. Não era orgulho por “estar certo”. Era dor por ver o que temia.

Voltaram rápido e convocaram uma assembleia na casa grande. A comunidade inteira apareceu: crianças, pescadores, mulheres com bebês no colo, anciãos com pinturas discretas, jovens inquietos. A fogueira iluminava os rostos e fazia as sombras dançarem.

Tainá falou primeiro:

— Há contaminação subindo o rio. Pode ser óleo, pode ser produto químico de garimpo, pode ser descarte. Seja o que for, ameaça nossa água, nosso peixe, nossa saúde e o futuro das crianças.

Kadu levantou a voz:

— E o que vamos fazer? Não temos armas, não temos máquina. Eles têm dinheiro.

Dona Jandira respondeu, baixinho, mas a voz dela cortou o ar:

— Temos união. E temos verdade.

Arani sentiu o olhar de todos sobre ele. Não era um olhar acusador. Era de expectativa, como se, de algum jeito, ele tivesse puxado uma linha que agora precisavam seguir.

— Eu não sei por que eu escuto — Arani disse, com as mãos suando. — Mas eu sei o que o rio pede. Ele pede que a gente não se acostume com a sujeira. Que a gente não diga “sempre foi assim”, porque não foi.

Ele respirou e continuou:

— Se a água adoecer, a gente adoece junto. Se o peixe some, a gente perde comida e também perde história, perde música, perde jeito de viver.

Tainá propôs um plano em três partes: 1) montar uma brigada de observação, com turnos para patrulhar e registrar as mudanças no rio; 2) coletar amostras de água, tirar fotos e anotar datas e locais; 3) buscar apoio fora: órgãos de fiscalização ambiental, o Ministério Público, universidades e jornalistas confiáveis.

Alguns adultos desconfiaram.

— E se ninguém ouvir? — perguntou uma mulher jovem, apertando o filho.

— Então a gente fala mais alto — respondeu Tainá. — Com respeito, mas com firmeza.

Arani quis participar de tudo. O pai tentou protegê-lo.

— Você é criança, Arani.

— Eu sou parte do rio — ele respondeu, e nem sabia de onde tinha tirado tanta certeza.

Nos dias seguintes, a comunidade se organizou. Arani ajudou a montar um caderno grande, feito com folhas reaproveitadas, onde registravam tudo: cor da água, cheiro, quantidade de peixes, locais de espuma. Um professor da escola local ensinou como desenhar mapas simples. Iara, a irmã, ficou responsável por marcar com lápis de cor os pontos mais críticos.

Certa manhã, o rio falou de novo, claro como um grito abafado:

“Hoje. Agora. Vem.”

Arani correu, chamou o pai e Tainá. Pegaram a canoa e seguiram. O céu estava fechado, pesado, como se segurasse chuva. A cada remoada, Arani sentia o coração apertar, como se a água puxasse seu peito.

Chegaram a uma curva onde a mata costumava ser silenciosa. Mas daquela vez havia barulho de motor. Um grupo de homens estava perto da margem, com tambores e mangueiras, derramando um líquido escuro num barranco que escorria direto para o rio.

Aritana segurou Arani pelo ombro.

— Fica quieto — sussurrou. — Vamos observar.

Mas Arani viu algo que o fez esquecer a prudência: um peixe grande, um tucunaré, debatendo-se na beira, como se procurasse ar que não existia. O rio inteiro parecia prender a respiração.

Arani sentiu uma onda de indignação, quente e perigosa.

— Para! — ele gritou, sem perceber que tinha levantado. A voz dele saiu rasgada, misturada ao som do motor.

Os homens se viraram, surpresos. Um deles, com boné e camisa suja, riu.

— Olha lá, apareceu guardiãozinho da água.

Tainá remou para perto o suficiente para ser ouvida, mas não para ser alcançada facilmente.

— Vocês estão contaminando um rio que alimenta comunidades inteiras — ela disse. — Temos registro, fotos e vamos denunciar.

O homem do boné cuspiu no chão.

— Denunciar pra quem? Aqui ninguém manda.

Aritana manteve a voz controlada, como quem segura uma tempestade dentro.

— A lei manda. E vocês sabem disso.

O clima ficou tenso. Arani percebeu que coragem não era ausência de medo; era agir mesmo tremendo. Ele tremia. Mas também lembrava do tucunaré e do pedido: “Não me deixem sozinho.”

Tainá fez um sinal discreto. Um dos jovens da canoa de trás, que estava mais escondida, já filmava com o celular. Outro anotava horário e local.

— Vamos embora — Aritana murmurou para Arani. — A prova já está na nossa mão. Enfrentar agora pode ser perigoso.

Arani quis ficar, discutir, exigir. Mas entendeu algo importante: responsabilidade não é fazer o que dá vontade; é fazer o que ajuda de verdade.

Eles recuaram. Enquanto voltavam, começou a chover. A água do céu batia na água do rio como dedos nervosos.

Na comunidade, a notícia se espalhou. Em poucos dias, com apoio de uma ONG parceira e um professor universitário que fazia pesquisa na região, a denúncia ganhou força. Vieram fiscais, depois jornalistas. As imagens e registros feitos pela comunidade — com a letra caprichada de Iara, os mapas, as fotos, os vídeos — provaram que não era “história”. Era crime.

Os homens foram retirados, os tambores apreendidos. Ainda assim, o rio não ficou curado de um dia para o outro. A água levou tempo para se limpar, e a comunidade precisou monitorar por meses. Alguns peixes demoraram a voltar, e houve dias em que todos ficaram mais silenciosos, como se lamentassem.

Arani, por sua vez, mudou. Não porque virou herói de filme, mas porque aprendeu a carregar um dom como quem carrega um balde cheio: com cuidado, sem derramar, sabendo que aquilo serve para todos.

Numa noite mais fresca, sentado ao lado da avó, Arani perguntou:

— Vó… por que eu escuto?

Dona Jandira sorriu, olhando o reflexo da lua no igarapé.

— Talvez porque você demorou mais para esquecer que a natureza não é objeto. Ela é parente. E parente, quando chama, a gente responde.

Arani ficou em silêncio. Escutou. O rio não disse palavras exatas, mas parecia mais leve. Havia um som de água correndo sem tropeço, como se a correnteza tivesse voltado a confiar.

No dia seguinte, Arani foi à escola e apresentou, junto com Tainá e o professor, um projeto: “Guardiões do Rio das Voltas”. As crianças aprenderiam a observar, registrar, plantar árvores na beira para segurar a terra, conversar com comunidades vizinhas e explicar por que água limpa não é luxo, é direito.

Kadu, o primo que duvidara, se aproximou no fim.

— Eu falei besteira — ele admitiu, coçando a nuca. — Talvez o rio não fale com todo mundo… mas dá pra ver que ele falou com você.

Arani deu de ombros, ainda com um restinho de mágoa, mas escolheu um caminho melhor.

— Não precisa falar comigo — disse. — Você pode escutar com as mãos. Plantando, cuidando, denunciando. Isso também é ouvir.

Kadu assentiu, sério.

Quando a tarde caiu, Arani voltou ao igarapé. Encostou a mão na água e fechou os olhos. Sentiu o frescor subir pela pele, como um conselho.

Desta vez, a voz veio mansa:

“Obrigado.”

Arani abriu os olhos, com um nó na garganta que não era tristeza, mas compromisso. Ele entendeu que justiça não é só punir quem faz errado: é também criar proteção para que o certo tenha espaço. E que identidade não é apenas um nome de povo, uma pintura ou uma história antiga — é uma escolha diária de pertencer, cuidar e responder.

O rio seguiu seu caminho, dobrando as curvas do mundo, levando consigo não só água, mas a lembrança de que, quando alguém aprende a escutar, até o que parece invisível ganha voz.

✨ Moral da História

“Quando escutamos com atenção e agimos com responsabilidade, podemos defender o que é essencial para todos e transformar coragem em justiça.”

Vamos Conversar?

Perguntas para conversar com a criança após a leitura:

- 1Em quais momentos Arani mostrou coragem e em quais momentos ele mostrou responsabilidade? Qual foi mais difícil para ele, na sua opinião?

- 2Você concorda com a decisão de Arani e Aritana de recuar e juntar provas antes de confrontar os homens? Por quê?

- 3O que a história ensina sobre a relação entre identidade (quem somos) e a maneira como cuidamos da natureza?

- 4Se você morasse na comunidade, como ajudaria a proteger o rio sem se colocar em perigo? Pense em ideias práticas.

- 5Por que algumas pessoas, como Kadu, demoram a acreditar em um problema ambiental mesmo quando ele está começando? Isso acontece na vida real?

O que achou desta história?

Histórias Relacionadas

Comentários (0)

Deixe seu comentário

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar!